一、案件背景

案件一

(一)案件事实

徐某某等人向他人购买出口数据并虚构在Z市开展贸易的事实,以在Z市注册的13家企业名义向海关申报出口的方式,领取Z市当地政府的外贸年终冲刺资金;徐某某等人指定的银行账户收取该外贸年终冲刺资金2874万元。

(二)法院认为

一审法院认定:徐某某诈骗公私财物,数额特别巨大,已构成诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金100万元;继续追缴徐某某违法所得赃款2874万元。

二审法院认定:Z市出台鼓励外贸的专项资金奖励政策是鼓励和扶持Z市本地的真实外贸出口,而徐某某从外地购买的出口报关数据是为了骗取政府专项资金,应认定构成诈骗罪;徐某某在本案中负责联系货源、购买出口报关数据、申领政府专项资金等行为,应认定为主犯,无论徐某某是否注册或者实际控制上述13家企业。

二审法院裁定:驳回上诉,维持原判。

案件二

(一)案件事实

公诉机关指控,詹某某、刘某某通过中介以W公司的名义办理出口货物的报关,出口总额为1.23亿美元(未办理结汇手续),骗取W县政府的出口扶持奖励资金326万元;认为詹某某和刘某某应以诈骗罪追究刑事责任,建议判处詹某某有期徒刑十年至十一年,并处罚金;刘某某有期徒刑八年至九年,并处罚金。

(二)法院认为

法院查明的事实包括:(1)W县政府对外贸出口奖励条件为企业外贸出口增量1000万美元以上,每1美元可奖励0.03元,出口数额以海关统计数据为依据;(2)W公司与W县经济与信息化局(以下简称“经信局”)签署4份《外贸合同书》,合同约定完成外贸进出口指标的数据以海关通报的数据为准。

詹某某和刘某某的辩护人认为,W县经信局了解W公司的出口模式,而且从中协调解决W公司未结汇的问题;两被告人在与W县经信局签订合同时双方意思表示一致,对合同的履行也得到经信局的认可,申领的出口扶持奖励也是经信局审查计算并经会议研究决定给付的,被告人的行为不构成诈骗罪,法院采纳了该辩护意见。

最后法院认为,詹某某、刘某某为了使自己操控的公司获得海关的外贸出口数据,伙同其他报关企业人员故意提供虚假的报关单,其行为构成提供虚假证明文件罪;对詹某某判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金2万元;对刘某某判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金1万元。

二、律师分析

(一)诈骗罪与提供虚假证明文件罪的区别

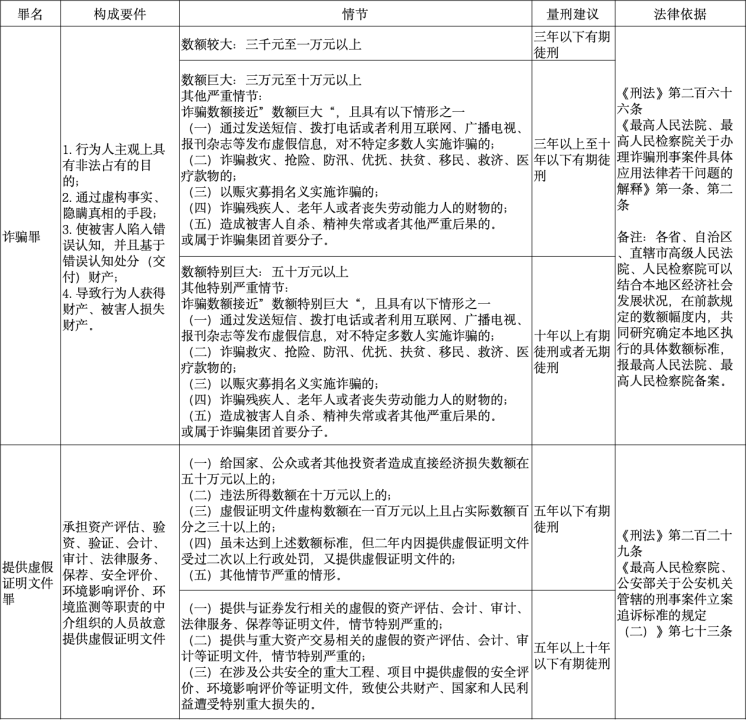

诈骗罪的构成要件:1.行为人主观上具有非法占有的目的;2.通过虚构事实、隐瞒真相的手段;3.使被害人陷入错误认知,并且基于错误认知处分(交付)财产;4.导致行为人获得财产、被害人损失财产。

其中诈骗的金额达到3000元(各省份会有所差异)就达到立案标准,若诈骗的数据特别巨大(50万以上),对应的量刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

提供虚假证明文件的构成要件:承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件。

根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2024〕4号)第九条,从事货物运输代理、报关等中介组织及其人员违反国家有关进出口经营规定,为他人提供虚假证明文件,致使他人骗取国家出口退税款,情节严重的,依照刑法第二百二十九条的规定追究刑事责任。可知,提供虚假报关单的货代或者中介人员应以提供虚假证明文件罪追究刑事责任。

若提供虚假报关单被认定为构成提供虚假证明文件罪,其刑期一般在五年以下有期徒刑,涉及到证券发行、重大资产交易、与公共安全相关的重大工程项目等情形特别严重的,刑期为五年以上十年以下;相比诈骗罪的最高刑期为无期徒刑而言,提供虚假证明文件罪的量刑轻很多。

(二)购买出口数据领取政府资金是否构成诈骗罪,关键看证据

案例二中,根据法院查明的事实可知,詹某某和刘某某控制的W公司与W县经信局签署的4份《外贸合同书》,合同约定完成外贸进出口指标的数据以海关通报的数据为准;詹某某和刘某某在与W县经信局签订合同时双方意思表示一致,且合同履行也得到W县经信局的认可,即W县经信局拨付出口扶持奖励的行为不属于“被害人陷入错误认知,并且基于错误认知处分财产”。最终,法院采纳辩护人的意见,即詹某某和刘某某的行为不构成诈骗罪。

但实践中,有些政府部门与企业签署的合同对此约定不明,或者只是口头承诺并未签署书面合同等,若日后当事人想用双方的约定证明出口报关数据并未要求要有真实的货物存在一定的取证难度。除了双方的约定后,日常沟通时的聊天记录也是非常重要的证据。

前不久,兰迪海关财税团队接到咨询,是关于此类案件的申诉代理。当事人亲属觉得非常冤枉,自认为是为了配合相关政府部门的业绩工程而购买出口数据领取政府资金,但是在案的所有案卷却没有相关证据能够证明此主张。经了解后得知,移送法院的微信聊天记录,存在断章取义,只显示当事人海关数据造假的证据,却隐藏了政府部门人员对此明知的证据。

可见,购买出口数据领取政府资金是否构成诈骗罪,关键看证据;如果有在案证据表明,相关政府部门人员对购买出口数据是明知的,即不存在“被害人陷入错误认知,并且基于错误认知处分财产”,那么就不符合诈骗罪的构成要件。

备注:文章内容仅一家之言,且具有较强时效性,不宜作为法律意见使用。如需转载,烦请联系授权。